バイクの免許を取ってから1年未満で2人乗りは……ダメ!バレます!

「バイクの免許が取れたから、2人乗りをしてみたいな」とお考えの皆さん!定員が2名のバイクでも、免許を取ってから1年未満は二人乗りは禁止ということをご存じですか?

免許取り立ての頃は、バイクに乗れるのが嬉しくて早速誰かを後ろに乗せてみたくなったり、1年未満の二人乗りは違反と分かっていても「黙っていたらバレないのでは……」という悪魔の囁きが聞こえてくることもあるかもしれません。

ですが、白バイの方の目はごまかせません。結論から言うと、免許を取ってから1年未満の二人乗りはバレます!

今回の記事では、免許を取って1年未満の2人乗りがバレてしまう理由・捕まった場合の罰則について解説しますので、最後までしっかり読んでいってください。

運転技術が未熟なままの二人乗りは、運転手・タンデマーの両方を危険にさらしてしまうので、二人乗りの資格を得てから安全にタンデムを楽しんでくださいね。

バレる理由①:運転の仕方が拙い・下手

ここでは、運転の仕方が拙い、下手という点から、バイクの免許取得から1年未満だということがバレてしまうことについて紹介します。

運転の様子や格好がパトカーや白バイに見られる

バイクの免許を取得すれば公道を走行することが可能ですが、自動車のように路上教習はないので本当に公道が初の運転となります。

慣れない公道でゆっくり走行したり、ハンドル操作がぎこちなくなっていたりすることで、パトロール中の白バイやパトカーなどプロの人たちにすぐに勘づかれますよ。

また、半袖半ズボンで乗ってしまったり、バイク乗りのような格好ではないときも気づかれるときがありますよ。

白バイやパトカーはライダーの運転操作のスムーズさ、頭の動きや体の動きで大体のバイク歴を判断しています。

車間距離や姿勢の悪さで分かる

バイクの免許を取ったばかりや間もないライダーは前の車に離されないように、もしくは無意識で車間距離を詰めてしまっているときがあります。

そのような運転や後ろを気にしない運転で初心者ライダーというのがバレてしまいます。

また、肩や腕に力が入って硬くなっている様子も未熟さなどがにじみ出てしまう要因です。

このように白バイやパトカーにてパトロールしているプロ目線の人から見れば、運転の様子や見た目で怪しまれることがあります。

バレる理由②:事故、違反時に免許を見られバレる

ここでは、事故に遭ったときや交通違反をしてしまったときに、免許証を見られてバレてしまうケースを紹介します。

事故のときの免許証確認でバレる

事故に遭ってしまうと、警察を呼んで処理を進めていきます。

警察から事情聴取をされますが、免許証の確認も行います。

そのときに、バイク免許を取得した日付と裏書きの普通二輪取得日付を確認されます。

免許取得から1年を過ぎていなければ違反点が引かれるほか、反則金を納付することになります。

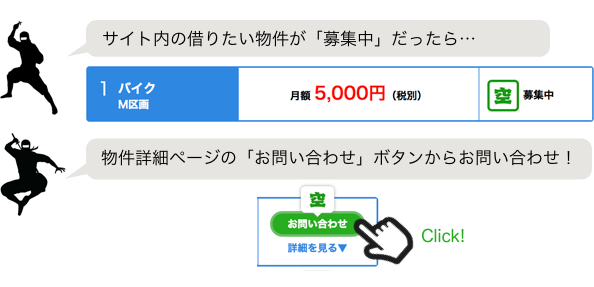

交通違反をしたときにバレる

スピード違反や一時停止違反などの交通違反をしてしまったら、道路脇に停めて免許証の確認をされます。

そのときもバレてしまいます。

そもそも免許取り立ての若いライダーがタンデムしている時点で怪しまれます。

そして2人乗りをした状態で交通違反をしてしまったら、挙動不審になったりするので、免許証を確認する前からバレてしまうことがあります。

このように、事故や違反をしたときには免許証を確認されるので、すぐに2人乗り禁止の期間が特定されます。

バレる理由③:ナンバーの登録日時・自賠責シールの色でバレる

ここでは、ナンバーの登録日時・自賠責のシールの色でバレてしまうことについて紹介します。

ナンバーの情報で様々な情報がわかる

警察はバイクのナンバーを照会することで、どこの誰がこのバイクに乗っているのかという情報が分かります。

そのため、挙動不審な動きや運転をしていると、ナンバーの情報を読み取られてバイクの登録年月日を調べられます。

その情報をもとに所有者・使用者の氏名、免許取得日付も分かります。

250ccまでは自賠責のステッカーを見られる

原付50cc~250ccまでのバイクは車検のステッカーは貼りませんが、自賠責の有効ステッカーを貼ることを義務付けられています。

自賠責のステッカーには西暦と月が記されており、また、ベースの色が紫やオレンジなど様々な色があります。

この色にはルールがあります。

ステッカーの色は7色で順番に回されています。

この色は本人や警察でも更新忘れをしないように分けられていますが、この色とバイクのナンバー取得時期、年齢などを考慮した上で運転の習熟度や2人乗りできるのかどうかを確認していきます。

このように免許証を見られなくてもナンバーと自賠責ステッカーの日付を確認されるだけである程度バレてしまう可能性が高くなります。

バイクの二人乗り違反がバレるとどうなる?罰則は?免停になる?

ここでは、バイクの2人乗り違反に関するルールとバレてしまったときの罰則などを紹介します。

初心運転者期間

二輪免許を取得してから1年間は「初心運転者期間」といいます。

この期間はバイクの2人乗りは禁止されているので免許取得後にすぐ2人乗りをすることはできません。

普通二輪免許、または大型二輪免許を取得した日から1年間になります。

普通二輪免許取得から時間をあけて、大型二輪免許を取得したらまた1年間2人乗りができないというわけではなく、普通二輪免許との通算期間で1年経過していることが条件になっています。

2人乗り違反での罰則

免許取得後の初心運転者期間に2人乗りで違反してしまうと、反則点数2点、反則金12,000円が科せられます。

また、10万円以下の罰金も科せられます。

初心運転者期間に3点以上違反点数を科せられると、初心運転者講習に参加しなければなりません。

有料の講習ですが一応は任意になっています。

初心者講習を受けなければ再試験となり、合格できなければ免許取り消しになります。

免許取り消しを防ぐために初心者講習に参加することで、再試験を免除されて合格扱いになります。

事故のときの保険金に影響が出る

免許取得後1年間は2人乗りができません。

そのため、期間中に2人乗りをして事故をしてしまっても違反行為のため査定が下がり、保険額が満額出ずに減額されてしまうこともあります。

多くの保険会社は交通違反による事故に対し、厳しい態度を取っています。

2人乗り違反も交通違反に当たりますので、事故を起こしても保険金が満額もらえず、苦しい思いをする可能性がありますよ。

このように、免許取得後1年未満での2人乗りは罰則や罰金があり、その他の違反で点数を重ねてしまったら講習会への参加を余儀なくされます。

このようにならないように免許取得後1年間はルールを守って1人で安全運転を心がけましょう。

バイクの2人乗りの条件って?どうすれば安全に楽しめる?

ここではバイクの2人乗りの条件と安全に楽しむポイントを紹介します。

バイクの2人乗りの条件

すべてのバイクが2人乗りできるわけではありません。

51cc以上のバイクであれば2人乗りが可能です。

しかし、バイクによっては、125ccや250ccなのに1人乗りになっていることもあります。

自分のバイクやレンタルするバイクにタンデム用のステップが付いているか、手を握るところがあるのか確認しましょう。

安全にタンデムするためのポイント

服装

服装は基本的にライダーと同じで、怪我防止のために長袖長ズボン、手袋を身に着けて、もしもの転倒に備えて安全第一の服装にしておきましょう。

特に女性の場合はスカートやおしゃれな服でタンデムするとマフラーに当たって溶けてしまったり、タイヤや駆動部分に巻き込まれてしまうので注意しましょう。

ヘルメット

タンデムでもヘルメットは必要です。

ヘルメットは排気量をカバーしているヘルメットを準備しておきましょう。

ヘルメットはどのようなものでもいいですが、怪我防止のためにPSC・JISに認証されているフルフェイスヘルメットがオススメです。

靴

靴は運転手と同じでサンダルやヒールではないスニーカータイプがオススメです。

怪我の防止や動きやすいシューズにしましょう。

可能であれば、くるぶしまで隠れるハイカットタイプがいいでしょう。

バイクの特性を教える

バイクにタンデムしてもらうときには、同乗者にバイクの特性を教えましょう。

加減速時には体が前後に動くので、しっかりと運転手の体やタンデムバーを掴んでおくようにしましょう。

また、交差点やカーブを曲がるときには、同乗者が緊張してしまって体が硬くなってしまうことが多いので、いつもよりスピードを落として走行しましょう。

また、同乗者にも体の重心を少し動かしてもらいスムーズにカーブを抜けられるようにアドバイスをしましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回はバイクの2人乗りについて紹介しました。

バイクの2人乗りは爽快感や2人の世界を作り出しながらツーリングができるので、気になっている初心者ライダーは多いです。

しかし、バイクの2人乗りは免許取得後1年未満は禁止されています。

禁止されている中、2人乗りをして捕まってしまうと罰則が待っています。

また、2人乗りをはじめ1年未満に違反や事故を重ねると免許取り消しになってしまう可能性もあります。

まずは、この記事を読み2人乗りのリスクを学びましょう。

そして1年間はしっかりと無事故・無違反でバイクに乗り、バイクの動きや運転にある程度慣れてから2人乗りを始めていきましょう。

.jpg)