引っ越しでバイクの住所変更をしないとどうなるの?

引っ越し時に必要な、バイクの住所変更手続き。

引っ越し予定がある皆さん、変更手続きの準備は大丈夫ですか?引っ越しは何かと慌ただしいものです。

場合によっては、バイクの住所変更の手続きの優先順位が低くなってしまうこともあるでしょう。

そこで今回は、引っ越しでバイクの住所変更をしないとどうなるのかということと、住所変更の手続きのやり方について解説します。

きちんと住所変更をして、正しい住所で安心してバイクライフを楽しみましょう!

目次

住所変更をしないとどうなるか①:税金の通知が届かなくなる

ここでは、住所変更によって税金の通知が届かなくなることと、そのリスクについて説明します。

軽自動車税が古い住所に届く

軽自動車税は、4月1日時点でバイクを所有している人に送付されます。

納税通知書は車検証や届出済証、標識交付証明書に登録されている住所に発送されるため、住所変更をしていないと旧住所に送られてしまいます。

毎年5月31日までの納付期限が設けられていることが多いですが、旧住所に送付されると大幅に遅れて届くか、最悪な場合、新住所に届きません。

そうなると、期限内に納税できず未納状態になってしまいます。

車検に合格できなくなる

税金が未納になっていると、車検対象のバイクは車検に合格することができません。

バイクの車検では、納税証明書により軽自動車税の納付を確認することが必須となっており、この確認が取れなければ車検に通りません。

整備面で車検の基準をクリアしても、書類審査の段階で不合格となってしまうため注意が必要です。

住所変更をしないとどうなるか②:罰金を科されるおそれがある

ここでは、住所変更をしないままでいることで罰金が科されてしまう可能性について紹介します。

道路運送車両法の第12条

道路運送車両法第12条では、「自動車の所有者は登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったとき、その事由から15日以内に国土交通大臣の行う変更登録の申請を行う」と規定されています。

住所を変更した場合には15日以内に陸運支局や軽自動車協会、市役所で手続きをしなければなりません。

15日以内という期限が明確に決められているので速やかに変更しましょう。

なお、原付バイクは陸運支局ではなく管轄の市町村役場での手続きとなるため、間違えないよう注意してください。

15日以内に変更しなければ罰則がある

住所変更を15日以内にしなければならないという法律がありますが、この法律に違反してしまった場合には罰則が科されてしまう可能性があります。

道路運送車両法第109条には、「第12条第1項、第13条第1項又は第15条第1項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者には50万円以下の罰金に処す」と明記されています。

住所変更を15日以内に行わなかった場合、状況によっては50万円以下の罰金が科される可能性があるため十分注意が必要です。

住所変更をしないとどうなるか③:保険金がおりない可能性がある

ここでは、住所変更を怠ることで保険金が支払われない可能性について説明します。

自賠責保険は車体番号で管理

強制保険である自賠責保険は、バイクのフレームに刻印されている車体番号で管理されているため、住所変更をしていない状態で事故に遭っても保険適用に問題ないケースが多いです。

ただし、住所変更をしていないと満期通知のハガキが旧住所に送られてしまい、それを確認できずに保険期間が切れてしまうリスクがあります。

任意保険は速やかに変更する

任意保険は自賠責保険と違って、保険会社と契約者名義で締結する保険なので、バイクの情報も載せますが、契約者や使用者、住所の整合性が重要となります。

そのため、契約者には住所が変更になった際に保険会社へ変更を通知する「通知義務」が課せられています。

引っ越しなどで住所が変わったにもかかわらず変更手続きを怠っていると、万が一の事故やトラブル時に住所や登録情報の相違を理由として保険金が支払われない可能性があります。

このように、保険は万が一の事故やトラブル時の補償を目的としていますが、住所変更を怠るだけで保険金が支払われなくなる可能性があります。

近年は、自賠責保険も審査が厳しくなっており、各保険会社では住所変更があった場合の速やかな変更手続きを強く案内しています。

自賠責保険と任意保険の両方について、住所変更手続きを忘れずに完了させましょう。

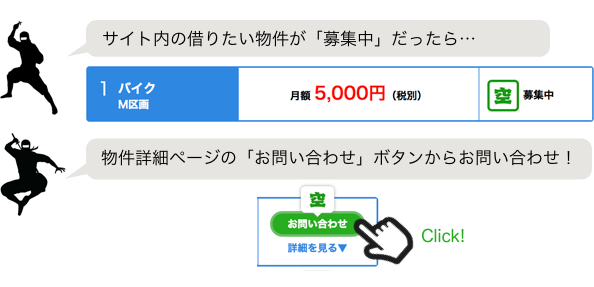

125cc以下(原付)のバイクの住所変更手続きのやり方

ここでは、125cc以下(原付)のバイクの住所変更手続きの方法を説明します。

125cc以下の原付は市町村役場で住所変更をする

125cc以下の原付バイクは、管轄の陸運支局ではなく住民票がある市区町村の役場で手続きを行います。

陸運支局だと勘違いしている方が多いため、注意しましょう。

なお、同一市町村内での引っ越しの場合は住所変更手続きは不要です。

引っ越し元の役場での手続き

引っ越し元の役場には、

・標識交付証明書

・ナンバープレート

・身分証明書(運転免許証)

・印鑑

を持参します。

住民票の住所変更手続きと同時に行えば一度で済むため、効率的に同日に手続きを済ませましょう。

ナンバープレートは事前にバイクから取り外して持参してください。

近年は印鑑レス化が進んでいるため押印が不要な場合もありますが、念のため印鑑を持参することをオススメします。

この手続きにより廃車証明書を受け取ることができるため、引っ越し先の役場にこの証明書を持参しましょう。

引っ越し先の役場での手続き

引っ越し先の役場には、

・廃車証明書

・新住所の住民票

・身分証明書(運転免許証)

・印鑑

を持参して手続きを行います。

廃車証明書の情報を基に新しい標識交付証明書への記入を進めることになります。

手続きが完了すると、登録済みの標識交付証明書と新しいナンバープレートが発行されます。

自宅に持ち帰り、付属のナンバーボルトでバイクに取り付ければ完了です。

なお、標識交付証明書は常時バイクに携行しておきましょう。

126cc~250cc(軽二輪)のバイクの住所変更手続きのやり方

ここでは、126cc〜250ccまでの軽二輪のバイクの住所変更の手続きの方法について解説します。

126cc~250ccのバイクは陸運支局で手続きをする

126cc〜250ccまでのバイクは陸運支局での手続きとなります。

役場とは違い、都道府県に1〜2箇所程度しか設置されておらず、地域によってはかなり距離が離れている場合もあるため、事前に所在地を確認しておきましょう。

引っ越し元の陸運支局へ行く必要はなし

住所変更やナンバープレートの変更手続きは、旧住所の陸運支局ではなく引っ越し先の陸運支局で行います。

そのため、引っ越し後はまず新住所を管轄する陸運支局の場所を確認することが重要です。

引っ越し先の陸運支局での手続き

引っ越し先の陸運支局に持参する物は下記の通りです。

・軽自動車届出済証

・ナンバープレート

・自賠責保険証

・新住所の住民票

・身分証明書(運転免許証)

・印鑑

陸運支局では、まず申請書、軽自動車税申告書、軽自動車届出書の3つの記入と提出が求められます。

記入後、これらの書類と住民票、自賠責保険証をまとめて窓口に提出してください。

自賠責保険は陸運支局でも加入手続きが可能なため、保険について不明な点がある場合は当日に陸運支局で加入することも一つの選択肢です。

手続き完了後、最後にナンバープレートの交付が行われます。

ナンバープレート代と自賠責保険料の支払いで現金が必要になるため、当日は現金を多めに持参しましょう。

なお、同じ都道府県内での引っ越しの場合は、ナンバープレートの交付はありません。

ナンバープレートを取り付ける際は、自賠責保険のステッカーも忘れずに貼付してください。

251cc~(小型二輪)のバイクの住所変更手続きのやり方

引っ越し元の陸運支局へ行く必要はなし

251cc以上のバイクも250ccまでのバイクと同じように、旧住所の陸運支局ではなく引っ越し先の陸運支局での手続きとなります。

住所変更、ナンバープレートの返却は引っ越し先の陸運支局で行いましょう。

引っ越し先での陸運支局での手続き

250ccのバイクと同様の書類を準備します。

251cc以上の車検対象車の場合は、軽自動車届出済証ではなく車検証が必要です。

車検証、自賠責保険証、申請書、軽自動車税申告書を記入して窓口に提出してください。

書類手続きが完了すると、ナンバープレートが交付されます。

ナンバープレートを取り付けた後は、車検有効期限のステッカーを忘れずに貼付しましょう。

このように、原付バイクは市町村役場、それ以上の排気量のバイクは陸運支局での手続きとなります。

陸運支局での手続きでは軽自動車税申告書の関係で、軽自動車協会と陸運支局間を移動する必要があります。

通常は同一敷地内または徒歩圏内に設置されているため、スニーカーなど、軽装で来ることをオススメします。

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は、バイクの住所変更の必要性や変更を怠った場合のリスク、住所変更の具体的な手続き方法について解説しました。

引っ越しで住所が変わった際は、バイクの住所変更も法的義務となります。

住所変更は法律により15日以内の手続きが義務付けられており、これに違反すると罰則が科される可能性があります。

さらに、契約している保険が事故やトラブル時に適用されなかったり、納税通知書が届かずに未納・延滞となり車検に合格できなかったりといった深刻なデメリットも生じます。

今回解説したバイクの住所変更の重要性と手続き方法を正しく理解し、適切な住所でバイクライフを満喫しましょう。

.jpg)